Il 23 novembre ha qualcosa di speciale. Per alcuni è un venerdì qualunque, quest’anno coincidente con il Black Friday, ma per chi ama la matematica, la natura e le curiosità scientifiche, oggi è il Fibonacci Day, la giornata dedicata a Leonardo Pisano, meglio noto come Fibonacci, uno dei matematici più brillanti della storia.

Chi era Fibonacci?

Nato a Pisa intorno al 1170, Fibonacci ha introdotto in Europa una delle formule più affascinanti di sempre: la successione di Fibonacci, dove ogni numero nasce dalla somma dei due precedenti. Una formula semplice, elegante e così perfetta da affascinare anche i neofiti.

Fibonacci presentò la sequenza nel suo Liber Abaci del 1202, un manuale che ai tempi fece lo stesso effetto de “Il codice Da Vinci“: mistero, curiosità e un pizzico di esoterismo. Il libro originale è andato perso, ma fortunatamente ci rimane la seconda edizione del 1228, dedicata al filosofo Michele Scoto e scritta, a quanto pare, dopo un acceso dibattito matematico con Federico II di Svevia. Sì, proprio lui, lo “Stupor Mundi”.

La successione di Fibonacci spiegata con… i conigli

Alcuni matematici di fama furono chiamati a risolvere un problema legato alla riproduzione dei conigli: “Un uomo ha una coppia di conigli in recinto chiuso. Come si riproducono i conigli se ogni coppia genera una nuova coppia al mese, che a sua volta diventa fertile dal secondo mese?”.

La risposta è una sequenza che è presente ovunque nella natura. Davvero ovunque.

Perché il 23 novembre è il Fibonacci Day?

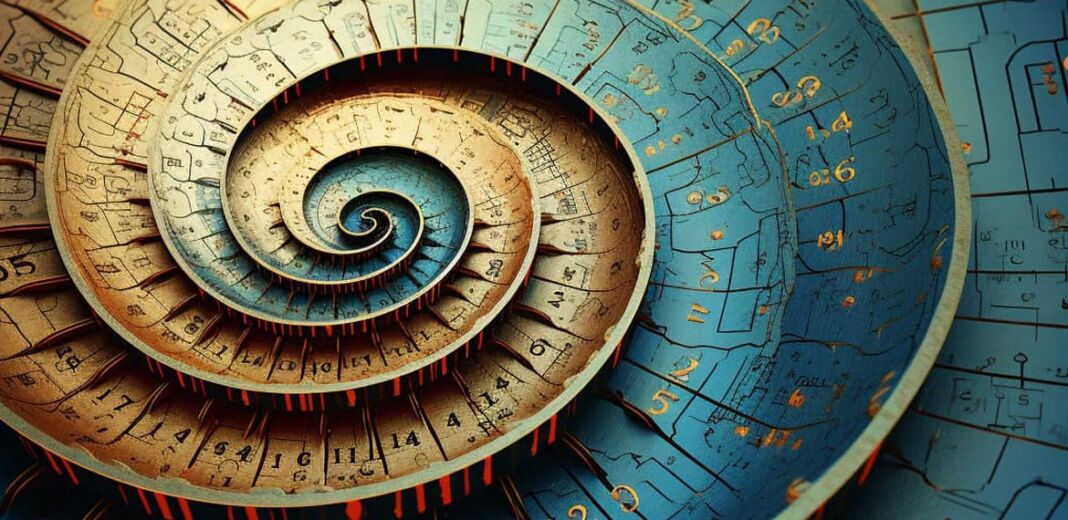

Semplice: la data 23/11 contiene i numeri iniziali della successione (1, 1, 2, 3), ovviamente seguendo la notazione anglosassone (mese/giorno), con 11/23 che diventa un mini spoiler della formula stessa: 0,1,1,2,3,5,8,13,21, eccetera.

Insomma un piccolo easter egg matematico, ovviamente voluto, nascosto nel calendario.

La matematica che spunta tra fiori, conchiglie e galassie

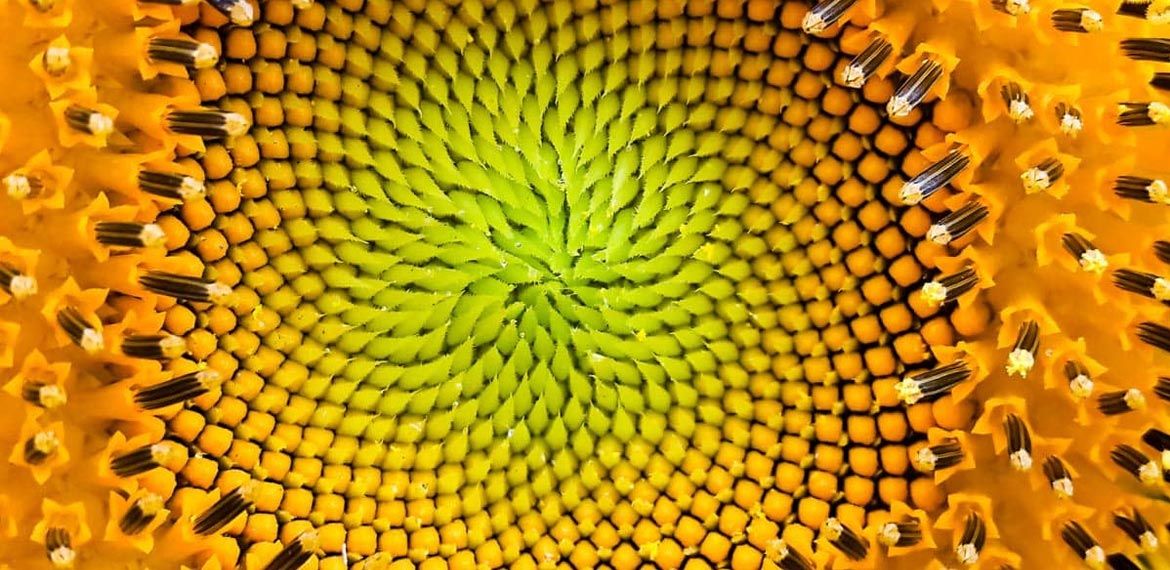

Come già anticipato, la successione di Fibonacci descrive tantissimi fenomeni naturali. Ovunque ci sia crescita, simmetria o movimento spiraliforme, Fibonacci lascia la sua firma:

- nel numero di petali delle margherite (di solito 13, 21 o 34);

- nelle spirali delle conchiglie;

- nella disposizione dei semi del girasole;

- nella crescita dei rami e delle foglie delle piante;

- nella forma degli uragani;

- nelle distanze tra i pianeti;

- nel moto delle galassie.

La sua bellezza risiede nel fatto che la natura sembra “preferire” questo schema, come se avesse una sorta di algoritmo nascosto.

Del resto, come recita una frase spesso attribuita (a torto) a Galileo: “La matematica è l’alfabeto con cui Dio ha scritto l’universo.”

Il numero aureo: quando la matematica diventa arte

La successione tende al celebre numero aureo, indicato con la lettera greca phi (φ), dal valore approssimativo di 1,618. Secondo gli artisti dell’epoca rinascimentale, rappresentava la proporzione perfetta, schema visivo che ancora oggi i grafici seguono quasi come un mantra.

E c’è di più: Keplero individuò la relazione tra la serie di Fibonacci e il numero aureo studiando le orbite planetarie.